Prolog

Vorwort des Autors

Bloß keine Vorrede – das mag sich der günstige Leser denken. Nicht zu Unrecht will ich sagen, sind jene Einleitungen allzu oft dergestalt, dass sich der Schreiber nach getanem Werke selbst ganz und gar gefällt und angestrengt erleichtert gibt, eine solch kühne Unternehmung – ein Manuskript zur Formvollendung und gleich danach zum Verleger zu bringen – einst begonnen und allen Widrigkeiten zum Trotze geendigt zu haben. Wie zum Beweise, wiewohl unnütz, da sich der Leser soeben der Wahrhaftigkeit eines Buches versichert, stöhnt der Autor seine Marter auf das erste Blatt. Er schätzt die Entbehrungen, und weil’s ziemlich, benennt er in gleichem Atem das Leiden derer, die in Schaffenszeiten mit ihm waren. Da dankt er brav dem Herausgeber, vielleicht auch nicht, gedenkt artiger dem treuen Weibe, bedenkt selbst Hund und Katz, dem Hinz und Kunz und wie er sich wundert, wem alles einen Dank auszusprechen möglich, da gedenkt er der Madame ein zweites Mal. So gebietet es die Sitte.

Ach, ihm ist es viel mehr als bloßes Brauchtum: Eine tief empfundene Pflicht ist es, denn wie schwer hätte es das liebend Weib mit einem, der sich selbst denn Autor nennt und fortan weniger Mann als Träumer ist? Wie litte sie, die sie sich einen Denker zum Manne hält, der stets weniger sagt, als er sich anhört? Ein großes Opfer bringt sie ihm dar, und dieses verdiente sich nicht den Feinsinnigen, verdiente sich den redlichen Mann: Den Umtriebigen, der sie beinahe so sehr schätzte, wie er die Taverne verehrte, demnach beinahe so oft in Geliebter Augen sah, als er auf den Boden seines Glases blickte; den Zärtlichen, der seiner warmblütigen Stute im Bette annähernd so viele Berührungen antrug wie der kalten Blechmähre vor dem Tore; den Leidenschaftlichen, der mit ihren Bällen fast so geschickt jonglierte wie mit runden Ledern auf stumpfen Wiesen. Sie alle sind zum Manne berufener als er, der sich Zeit und Ruhe nur für sich einfordert, die geliebte Frau gleich nebenan – er nennt es Arbeit dann – mit spitzem Stift und unbeflecktem Papier zu hintergehen. O, dieser Schuft.

Der Duldsamen gehuldigt, da seufzt er wieder in das Buch, bis der verehrte Leser ahnte, welchen Zwängen ein Verfasser ausgesetzt sein müsse. Glaubte man, ein Autor schriebe von Herzen gern oder weil’s dem Dichter nicht Beruf, dafür Berufung ist, bekommt der Leser nun ein anderes Bild – ein Bild von einem Gefangenen nämlich, in schwere Fesseln geschlagen, bei Brot und Wasser erhalten und mit gelegentlichen Hieben zur geistigen Arbeit erzogen. Das macht Autors Erleichterung natürlich verstehen.

Pah! Was soll der Jammer?

Nicht die falschen Mühen gehörten dargelegt; von Freude sollte zu lesen sein, und hielte man es mit geringerer Bescheidenheit, fiele auch Stolz ins erste Wort. Dankbarkeit, die entrichte man zuvörderst an den günstigen Leser, belasse es dabei und komme eilig auf den Gehalt des vorliegenden Werkleins, denn um nichts anderes geht es in einem Buche.

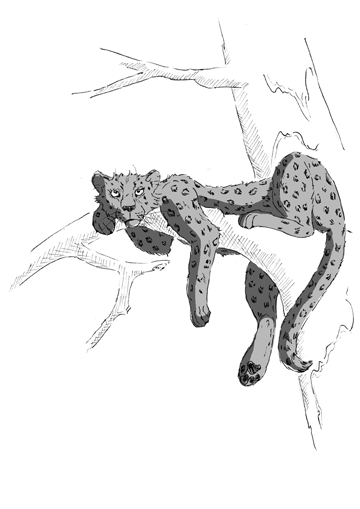

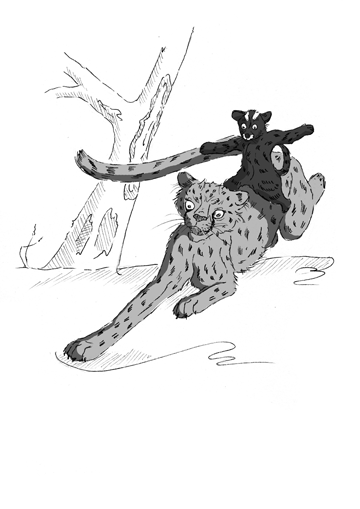

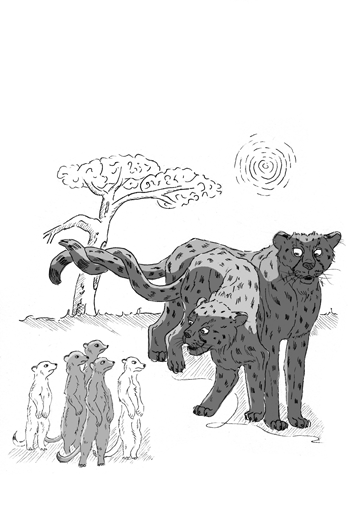

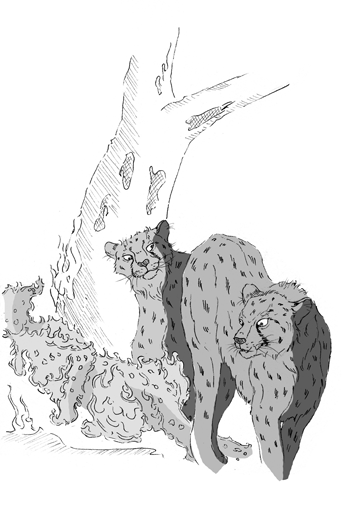

So tu ich selbst nach gutem Rat, will euch, werter Leser, danken für die Gunst und ohne Abschweifung auf die Geschichte kommen: Diese, ein Zeugnis vergangener Tage, entführt euch in entlegene Teile Afrikas – unerschlossen, wild, ursprünglich. Dort, fern der gewohnten Ordnung, weitab von Sanftmut und Erbarmen, begleitet ihr zwei Geparde auf dem gemeinsamen Weg durch ihre schöne, raue Welt. Was zunächst nach Einklang klingt, ist bald schon Katzenjammer, denn sind jene auch von gleicher Art, haben beide nichts gemein als ihre Ungleichheit. So fände man sie unter keinen erdenklichen Umständen je zusammen vor, und eben das Undenkbare zwingt sie dazu – beide vereint auf zauberhafte Weise. Als sei diese Sache nicht genug Beschwer, entdecken sich den zweien bald neue Fährden, eine dem Tode näher als die andere. Und über allem liegt ein dräuender Schatten, ausgeworfen von einer unheilvollen Allianz, gedungen, die gesamten Graslande zu verdunkeln.

Die widerwillige Reise beider Tiere ist in ihrem Verlauf leicht zu verfolgen, und nichts bleibt dem Leser unentdeckt, ja selbst zwischen den Zeilen verbirgt sich nicht mehr als für die Gedankenfülle nötig. Doch nimmt die Erzählung im späteren Fortgang solch verwegene Wendungen, dass sie womöglich zu phantastisch scheint, als sie, den anfänglichen Beteuerungen unerachtet, für wahr gehalten werden kann. Nun, sie ist märchenhaft, ich gebe‘s zu, jedoch nur weniges Geschehen darin ist ausgedacht – jede Rede wurde so oder ganz anders ausgesprochen; jede Handlung vollzog sich, wie sie im Buche steht oder in völlig anderer Weise. Aber wer mag sich schon herausnehmen, Überlieferungen aus fremden Gegenden nach abendländischen Prinzipien zu beurteilen? Eine wahrlich unglaubliche Schilderung liegt euch vor, so viel sei gesagt, an deren Ende eines zur Gewissheit ward: Dass Menschen nichts als Tiere und Tiere nicht weniger als Menschen sind. Selbst wenn das Geschlecht den sicheren Stand auf allen vieren sucht, fühlen sie doch die gleichen Freuden, teilen’s gleiche Leid und suchen nach großem Unheil oft das kleine Glück für sich.